综合新闻

精神×神经“双引擎”MDT示范查房——北京市精神神经疑难病多学科会诊查房(第三期)圆满落幕

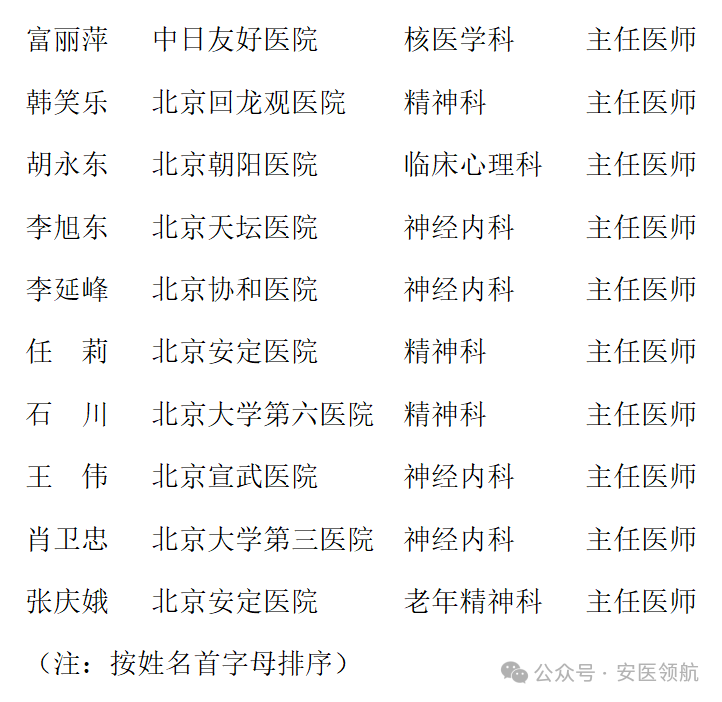

2025年9月5日,由北京市精神卫生与心理健康质控中心(北京安定医院)牵头,9家知名三甲医院联袂呈现的“第三期北京市精神神经疑难病联合查房”于我院成功举办。本次多学科会诊查房于上午10时在北京安定医院阶梯教室正式开始,邀请了来自精神科、神经科及核医学科在内的10位知名专家,组成高水平的多学科诊疗(MDT)团队,包括:

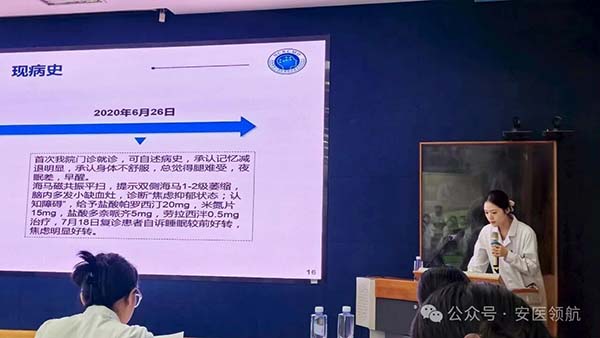

本次查房的病例病情复杂、临床表现多样,需与精神科、神经科中的多种疾病相鉴别,极具讨论价值。查房由北京安定医院范寅泰副主任医师主持,王艳青住院医师向在会各位专家、同道汇报患者病史,任莉主任医师为大家进行了精彩的精神检查,王伟主任医师现场为患者进行了细致的神经系统检查并汇报神经系统查体发现。

一、病历速描——当“抑郁情绪”遇上“认知减退与震颤”

●老年女性,因父母离世,出现心情低落,诊断:焦虑抑郁状态后出现进行性认知下降伴运动障碍

●MRI:脑萎缩、MTA=3、p-Tau217:阳性、11C-β-CFT DAT-PET:显著减低、18F-FDG PET:代谢减低、肿瘤标记物升高、副肿瘤、自免脑:脑组织切片(TBA)检测疑似阳性

●先后服用抗抑郁药物、小剂量抗精神病药物、抗帕金森药物、抗痴呆药物等,患者情绪症状改善,记忆力、语言、运动症状控制不理想

●MDT聚焦鉴别:抑郁发作(MDD)vs阿尔茨海默病(AD)vs路易体痴呆(DLB)vs帕金森病痴呆(PDD)

二、查房亮点——“临床表现-影像证据-生物标志物”三位一体

1.精神视角:情绪、认知波动与冲动行为“在症状中抽丝剥茧,为神经变性病中的非运动症状保驾护航”

张庆娥主任医师指出:需要认真剖析患者精神行为症状、认知症状、运动症状的关系,特别是对于痴呆患者BPSD的识别。应重视基于生物学指标的诊断及评估体系的建立。患者早期为老年焦虑抑郁表现,后期发展为神经变性病特征。目前患者主要表现淡漠、违拗。基于患者检查结果及临床表现,更倾向考虑AD共病PDS或者DLB共病AD。在使用精神科及神经科药物情况下,我们也应重视非药物治疗的进展。与此同时,建立医患同盟加强心理支持有利于患者预后。

石川主任医师、胡永东主任医师及韩笑乐主任医师先后指出:患者早期主要表现为多次惊恐发作,后期出现了情绪障碍,需要考虑患者认知障碍与情绪障碍之间的关系。近5年患者脑萎缩发展程度快,信息处理能力受损较为明显,近记忆力障碍贯穿始终,夹杂一些帕金森表现,需进一步完善检查明确诊断。患者预后不良,目前BMI过低,可以考虑会同营养科协助治疗,以保持患者残余功能为目标的治疗策略。

2.神经视角:运动与非运动症状“查体、影像与生物标志物的验证”

李延峰主任医师、肖卫忠主任医师、李旭东主任医师及王伟主任医师从神经科角度出发,指出患者同时存在情绪、认知、锥体外系受累等三组症状。通过神经查体、影像学及生物标记物检查结果,深度剖析鉴别了阿尔茨海默病、路易体痴呆、帕金森病综合征等相关神经变性疾病,同时指出还应考虑遗传病等相关问题。

3.核医学视角:分子影像“核医学在临床中的重要地位”

富丽萍主任医师对患者PET影像结果进行了专业及深入的解读,鉴别患者震颤是否来自血管源性或药源性,并指出PDD后期或者DLB可以出现相似表现。考虑AD叠加PDS可能性大,建议完善Aβ-PET检查后,进一步诊断。

精神科提供“症状轨迹”,神经科赋予“运动证据”,核医学科给出“分子印章”,三科交叉,示范多学科决策闭环。在关注患者症状控制的同时,也要注意药物相互作用及不良反应,做到个体化诊治。

最后,北京安定医院常务副院长张庆娥进行总结发言,充分肯定了本次多学科会诊的意义,强调了跨学科协作在疑难病诊疗中的核心作用。她指出,老年精神-神经交叉已成为学科“增长极”,北京安定医院将持续打造‘精神+神经’双轮驱动MDT品牌,期望把每次查房做成可复制、可推广的青年教程, 推动老年精神病学发展。

本次会议为北京市精神卫生专业技术人员提供了一个高层次、高水平的学术交流平台。通过多学科专家的思想碰撞与深度融合,不仅为患者制定出更为精准、个体化的诊疗方案,也有力促进了各医疗机构之间的经验共享与协作创新,对全面提升北京市精神心理服务能力具有重要的推动作用和示范意义。