科普文章

科 普 | 立夏养心护阳气,清心寡欲避暑邪

立夏时节,万物繁茂,骄阳渐盛。《黄帝内经》有云:“夏三月,此谓蕃秀,天地气交,万物华实。”此时自然界阳气旺盛,人体气血运行加快,心气当令,养生之道应以“养心护阳”为核心,同时避免暑邪侵袭,以维持身心平衡。

夏季情志特点与生理变化

夏季在五行中属火,对应人体的心脏。《素问·六节藏象论》指出:“心者,生之本,神之变也。”夏季阳气外发,心火易亢,情绪上容易表现为烦躁、易怒、失眠多梦,甚至出现心悸、胸闷等症状。现代医学研究也表明,高温环境下,人体交感神经兴奋性增强,肾上腺素分泌增加,容易导致血压波动、心率加快,长期如此可能诱发心血管疾病。

此外,夏季湿气渐重,湿热交蒸,容易困阻脾胃,使人感到疲倦、食欲不振,甚至出现“苦夏”现象。因此,夏季养生不仅要清心火,还要健脾祛湿,使气血运行通畅,避免暑湿伤身。

夏季情志失调常见病症

1. 心火上炎型失眠

夏季昼长夜短,阳气旺盛,若心火过亢,容易导致“阳不入阴”,表现为入睡困难、多梦易醒、盗汗、口干舌燥等。《灵枢·邪客》曰:“心者,五脏六腑之大主也,精神之所舍也。”若长期睡眠不足,会耗伤心血,导致神经衰弱、记忆力减退,甚至诱发焦虑、抑郁等情志问题。

2. 暑湿困脾型消化不良

夏季湿邪最易伤脾,脾主运化,若湿邪困阻中焦,则会出现食欲不振、腹胀、大便溏泄、肢体困重等症状。中医有“长夏善病洞泄寒中”之说,即夏季脾胃功能较弱,饮食不慎易引发腹泻、消化不良等问题。

3. 气阴两虚型疲劳综合征

夏季出汗过多,容易耗气伤阴,导致气短乏力、头晕目眩、心悸气短等“气阴两虚”症状。尤其是体质较弱或长期熬夜者,更容易出现“夏打盹”现象,即使睡眠充足,仍感疲倦不堪。

夏季食疗养生——清心火,护阳气

《饮膳正要》曰:“夏气热,宜食菽以寒之。”夏季饮食应以清淡、易消化为主,适当增加苦味、酸味食物以清心降火,同时兼顾健脾祛湿。

1. 清心降火类食物

苦瓜:苦入心,能清热解暑,可凉拌或炒蛋食用。

莲子:养心安神,可煮粥或炖汤,如“莲子百合羹”。

绿豆:清热解毒,可煮绿豆汤或绿豆粥,消暑效果极佳。

2. 健脾祛湿类食物

薏苡仁:利水渗湿,可搭配红豆煮粥,或与冬瓜同炖。

山药:补脾益肺,可蒸食或煮粥,增强脾胃功能。

茯苓:健脾宁心,可泡茶或煮汤,如“茯苓白术汤”。

3. 养阴生津类食物

乌梅:酸甘化阴,可煮“酸梅汤”生津止渴。

银耳:滋阴润肺,可炖“银耳莲子羹”以养心安神。

西瓜:清热解暑,但体质虚寒者不宜多食。

推荐夏季养生食谱:

早餐:绿豆粥 + 凉拌苦瓜

午餐:清蒸鱼 + 冬瓜薏仁汤

晚餐:山药小米粥 + 蒜蓉空心菜

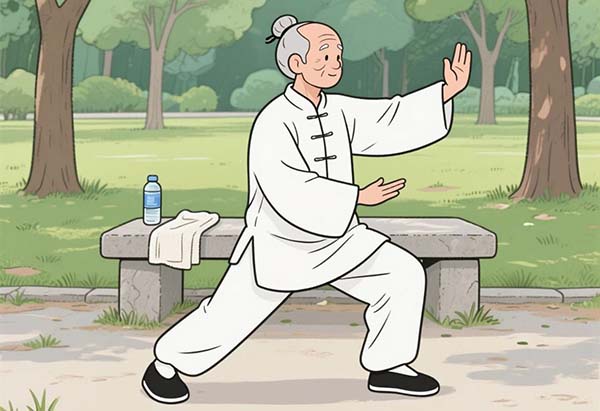

运动养生——适度运动,避免耗阳

《黄帝内经》提倡夏季“夜卧早起,无厌于日”,即顺应自然规律,早起活动以助阳气升发,但应避免正午暴晒,以防暑邪伤身。

1. 晨练养心法

太极拳:动作舒缓,可调节气血,尤其适合中老年人。

八段锦:重点练习“摇头摆尾去心火”一式,有助于清心降火。

散步:清晨或傍晚在树荫下散步,既能运动又不耗气。

2. 午间静养法

夏季午时(11:00-13:00)心经当令,可静坐或小憩15-30分钟,有助于养心安神。

3. 避免剧烈运动

夏季不宜大汗淋漓,以免耗气伤津。运动后应及时补充水分,可饮用淡盐水或蜂蜜水。

情志调摄——静心养神,避免烦躁

夏季心火旺盛,情绪易波动,需注重“静心养神”,避免过度兴奋或焦虑。

1. 音乐疗法

宫调式音乐(如古琴曲《高山流水》)能安定心神,可在午休或睡前聆听,有助于放松情绪。

2. 冥想调息

每日清晨或傍晚,静坐调息,采用“呵字诀”(呼气时默念“呵”字),有助于清心降火。

3. 书画养性

练习书法或绘画可使人凝神静气,如临摹王羲之《兰亭序》,既能陶冶情操,又能调节情绪。

《养生论》云:“夏调息以养阳。”夏季养生,重在“清心寡欲”,避免情绪过激,饮食宜清淡,运动宜舒缓,使心神安宁,阳气不耗。立夏之后,让我们顺应自然,以平和之心应对炎炎夏日,在蝉鸣蛙声中,体会“心静自然凉”的养生智慧。

本文版权归北京安定医院所有。图片来自网络。(作者:李苏迪)